Acessibilidade traz desenvolvimento ou desenvolvimento traz acessibilidade?

1. Introdução

A acessibilidade – em seus aspectos de mobilidade, inclusão urbana, digital e social – e o desenvolvimento – seja econômico, social ou tecnológico – estão intrinsecamente ligados. Cidades com transporte eficiente, infraestrutura inclusiva e tecnologias acessíveis tendem a proporcionar melhor qualidade de vida e oportunidades, o que pode impulsionar o crescimento socioeconômico. Por outro lado, níveis elevados de desenvolvimento podem fornecer os recursos e investimentos necessários para implementar melhorias em acessibilidade. Diante desse “dilema do ovo e da galinha”, este estudo busca analisar, com base em dados históricos e evidências, se a acessibilidade impulsiona o desenvolvimento ou se é o desenvolvimento que gera melhorias em acessibilidade. O objetivo central é examinar a direção dessa relação – ou se ambas se retroalimentam – de forma crítica e embasada em indicadores de fontes como a ONU, Banco Mundial e IBGE. Serão apresentadas definições dos conceitos-chave, correntes de pensamento opostas, análises de casos (globais e do Brasil) e visualizações (gráficos/tabelas) para ilustrar tendências, proporcionando uma compreensão acessível ao público geral sobre o tema.

2. Definições e Conceituação

Acessibilidade: de forma simplificada, acessibilidade é a ausência de barreiras que garante igualdade de oportunidades a todos. Envolve permitir que pessoas com diferentes habilidades (físicas, sensoriais, cognitivas) participem plenamente da vida urbana e digital. O conceito abrange:

- Desenho Universal: abordagem de projetar ambientes, produtos e serviços utilizáveis pelo maior número de pessoas possível, sem necessidade de adaptação específica. Em outras palavras, significa “design para todos”, incluindo pessoas com deficiência, independentemente de idade ou condição. Por exemplo, rampas em vez de apenas escadas, sinalização visual e sonora nos elevadores, sites web com leitores de tela – tudo pensado desde o início para atender diversos usuários. Projetos baseados em desenho universal garantem igualdade de condições de uso desde sua concepção.

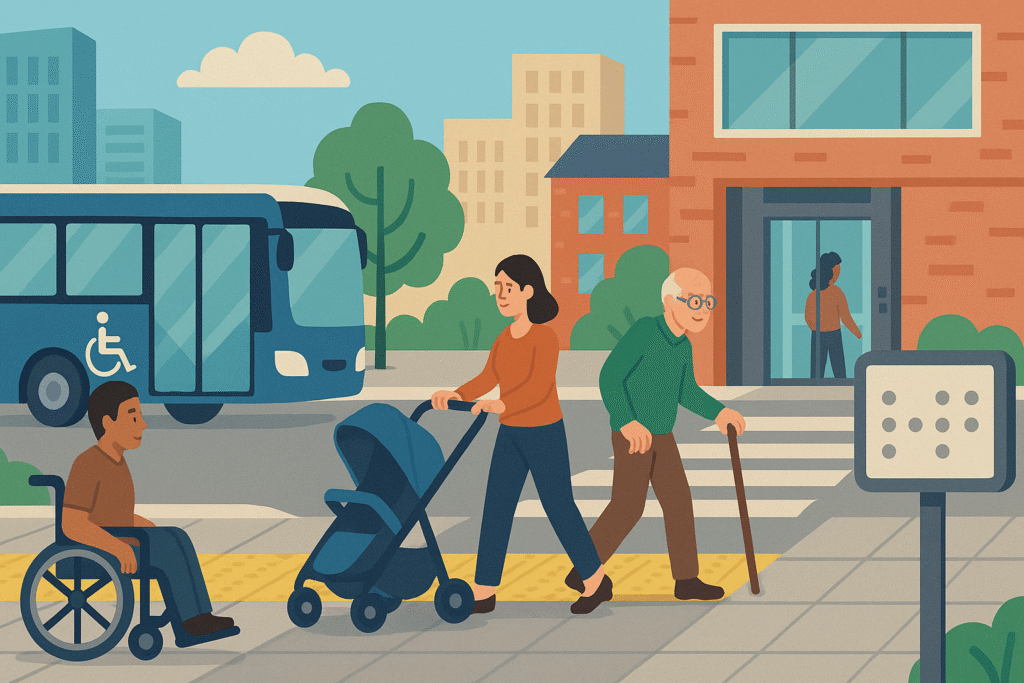

- Inclusão urbana e mobilidade: refere-se a planejar cidades de forma que todas as pessoas consigam se deslocar e acessar espaços públicos. Isso inclui calçadas acessíveis, transporte público adaptado (ônibus com elevadores, vagões de metrô sem gap), travessias seguras, banheiros públicos acessíveis, etc. A acessibilidade urbana é definida como a facilidade de chegar a oportunidades de emprego, serviços de saúde e educação, lazer e áreas verdes. Seu nível depende tanto da eficiência da rede de transporte quanto da distribuição dessas oportunidades pela cidade. Por exemplo, uma cidade acessível tem escolas, hospitais e empregos próximos ou bem conectados às moradias, reduzindo o tempo e esforço de deslocamento para todos – inclusive pessoas com mobilidade reduzida.

- Acessibilidade digital: significa garantir que tecnologias da informação e comunicação (computadores, smartphones, aplicativos, sites) sejam utilizáveis por todos. Isso passa por disponibilizar conexão à internet de qualidade a amplas parcelas da população (inclusão digital), bem como adotar tecnologia assistiva e boas práticas de design (legendas em vídeos, leitores de tela para cegos, conteúdos em Libras para surdos, interfaces simples para idosos, etc.). Um exemplo é um governo digital acessível: serviços públicos online com linguagem clara e compatíveis com tecnologias assistivas, permitindo que cidadãos com deficiência exerçam sua cidadania sem barreiras.

- Inclusão social: diz respeito a integrar grupos historicamente marginalizados (pessoas com deficiência, idosos, população de baixa renda, etc.) às oportunidades da sociedade. Políticas de cotas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência, educação inclusiva nas escolas regulares e programas de acessibilidade em espaços culturais (museus, teatros com recursos de audiodescrição) são exemplos de medidas que promovem inclusão social.

Desenvolvimento: tradicionalmente é associado a crescimento econômico (aumento do PIB, industrialização, urbanização, geração de empregos e renda). Sob essa ótica, uma sociedade desenvolvida seria aquela com economia forte, infraestrutura moderna e altos padrões de consumo. Entretanto, abordagens modernas ampliam o conceito para englobar desenvolvimento humano e sustentável, incluindo melhoria de indicadores sociais (educação, saúde, distribuição de renda), preservação ambiental e fortalecimento do capital social.

- No paradigma clássico, desenvolvimento era medido por indicadores como renda per capita, taxa de urbanização ou produção industrial. Por exemplo, durante o século XX muitos países focaram em urbanizar e industrializar-se rapidamente – frequentemente priorizando o crescimento econômico mesmo que às custas de desigualdade ou degradação ambiental.

- Já o desenvolvimento sustentável, consolidado a partir da Comissão Brundtland (1987) e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS, 2015), preconiza um equilíbrio entre progresso econômico, justiça social e conservação ambiental. Ou seja, “satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras”, integrando crescimento com inclusão e sustentabilidade. Assim, uma cidade desenvolvida hoje não é apenas rica, mas também inclusiva e verde.

- Capital social refere-se às redes de confiança, cooperação e engajamento cívico dentro de uma comunidade. Alto capital social (por exemplo, comunidades onde as pessoas confiam umas nas outras, participam de associações, ajudam vizinhos) é visto como um fator de desenvolvimento moderno, pois sociedades coesas tendem a ter melhor governança, menos violência e até mais dinamismo econômico. Um exemplo é como cidades com participação comunitária ativa conseguem implantar projetos de melhoria urbana de forma mais eficaz, beneficiando o desenvolvimento local.

Em suma, neste estudo entendemos acessibilidade de forma ampla – englobando acesso físico, informacional e socioeconômico – e desenvolvimento como um processo multidimensional. A relação entre eles será examinada sob diferentes prismas teóricos e evidências práticas a seguir.

3. Correntes de Pensamento e Fundamentação dos Argumentos

Para delimitar a análise, podemos dividir as visões sobre a relação entre acessibilidade e desenvolvimento em duas grandes correntes. A primeira enxerga a acessibilidade como motor do desenvolvimento, isto é, melhorias em acessibilidade seriam causadoras ou catalisadoras do progresso socioeconômico. A segunda vê o desenvolvimento como condicionante para a acessibilidade, implicando que apenas após atingir certo patamar de desenvolvimento é que uma sociedade consegue investir em políticas acessíveis de forma ampla. Apresentamos adiante os argumentos de cada perspectiva, apoiados por dados e estudos.

A. Acessibilidade como Motor do Desenvolvimento

Defensores dessa corrente argumentam que investir em acessibilidade não é apenas uma questão moral ou legal, traz também retorno socioeconômico tangível. A lógica é que ambientes, serviços e tecnologias mais inclusivos permitem que mais pessoas participem ativamente da economia e da vida pública, aumentando produtividade, consumo e riqueza geral. Alguns pontos-chave:Infraestrutura inclusiva melhora a qualidade de vida e a produtividade: Quando uma cidade possui calçadas acessíveis, transporte público adaptado e edificações com desenho universal, todas as pessoas (com ou sem deficiência) se beneficiam de uma mobilidade mais fácil e segura, resultando em moradores mais ativos economicamente e com maior bem-estar. Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) indicam que acessibilidade urbana – entendida como a facilidade de chegar a empregos, escolas, serviços de saúde e lazer – está correlacionada com desenvolvimento social e econômico nas cidades. Isso porque ao melhorar o acesso a oportunidades, reduz-se desigualdades e aproveita-se de forma mais plena o potencial humano disponível em uma região. Um exemplo concreto: pesquisa sobre transporte urbano mostrou que ampliar em 10% a oferta de transporte público pode elevar o PIB de uma cidade em cerca de 1–2% (The Curb-Cut Effect), dada a maior eficiência no deslocamento de trabalhadores e consumidores. Ou seja, acessibilidade em mobilidade gera ganhos econômicos mensuráveis.

- Espaços urbanos e digitais acessíveis atraem investimentos e ampliam mercados: Cidades e países que adotam padrões elevados de acessibilidade muitas vezes se tornam polos atrativos – seja para turismo, seja para negócios. Um levantamento global apontou que destinos turísticos acessíveis conseguem captar um mercado crescente de viajantes com deficiência e idosos, movimentando hotéis, restaurantes e comércio local. De forma análoga, empresas que investem em design universal de seus produtos e serviços conquistam uma base de clientes maior. Por exemplo, sites acessíveis atingem não só pessoas com deficiência, mas também usuários em geral que apreciam navegação simples; um caso citado foi de uma empresa do setor financeiro que viu aumento de 20% no tráfego de seu website após implementar melhorias de acessibilidade na interface (Accessibility. Why inclusive design makes economic sense | A-CX). Em nível macroeconômico, países inclusivos podem ter vantagem competitiva, pois utilizam melhor o talento de toda a sua força de trabalho e evitam desperdiçar capital humano.

- Dados e estudos corroboram a correlação positiva entre acessibilidade e crescimento econômico: Organismos internacionais vêm quantificando o impacto da inclusão de pessoas com deficiência na economia. Segundo o Banco Mundial, a exclusão de pessoas com deficiência do mercado de trabalho e do consumo pode acarretar perda de até 3 a 7% do PIB de um país (Inclusion of Persons with Disabilities is Crucial for the Sustainable Development of Latin America and the Caribbean). Isso ocorre porque a falta de acessibilidade na educação e no trabalho leva a baixos níveis de emprego entre essas pessoas, maior pobreza e dependência de auxílios (The high cost of exclusion and what we need to do about it – Portulans Institute). Inversamente, incluir essas pessoas gera um dividendo econômico: estimativas da OIT indicam que países que adotam políticas de inclusão podem aumentar significativamente seu PIB ao aproveitar a participação dessa parcela da população. Em termos simples, ao remover barreiras (na escola, no transporte, no ambiente digital), transforma-se um contingente hoje subaproveitado em trabalhadores produtivos e consumidores ativos, impulsionando o crescimento.

- Exemplos práticos de acessibilidade impulsionando desenvolvimento:

– Educação inclusiva: Garantir acesso de crianças com deficiência à educação básica e superior resulta em ganhos de longo prazo, formando mais pessoas qualificadas que contribuem economicamente. Relatórios da ONU mostram que hoje 15% das crianças com deficiência no mundo não frequentam a escola; ao reverter esse quadro via escolas acessíveis (com professores capacitados, materiais em braile, etc.), aumenta-se a escolaridade média da população – indicador fortemente associado ao desenvolvimento de um país.

– Tecnologia assistiva e inovação: Investimentos em tecnologia assistiva (próteses de baixo custo, softwares de voz, aplicativos de acessibilidade) podem estimular setores de alta tecnologia e inovação, criando novos produtos e startups. Países que se tornam hubs de tecnologias inclusivas (como aparelhos auditivos, leitores de tela, veículos autônomos acessíveis) colhem benefícios econômicos exportando essas soluções globalmente. Além disso, a inovação gerada para atender pessoas com deficiência muitas vezes beneficia toda a sociedade – fenômeno conhecido como efeito curb-cut. Por exemplo, o desenvolvimento de controle de voz em smartphones, pensado para pessoas com dificuldades motoras ou visuais, acabou se popularizando amplamente via assistentes virtuais, movimentando novos mercados. Esse efeito cascata da acessibilidade impulsiona produtividade e crescimento de forma indireta mas poderosa (The Curb-Cut Effect).

– Trabalho e renda: Ambientes de trabalho acessíveis (físicos e digitais) permitem que mais pessoas ingressem no mercado formal. Empresas inclusivas reportam ganhos em desempenho: há evidências de que companhias que priorizam diversidade e inclusão (inclusive pessoas com deficiência) têm 28% mais receita e o dobro do lucro líquido em média, segundo estudos compilados pelo Fórum Econômico Mundial (Closing the disability inclusion gap with business leadership) (the economic consequences of excluding people with disabilities …). Esses resultados positivos incentivam mais investimentos e demonstram que acessibilidade é também boa para negócios.

Em resumo, a visão de acessibilidade como motor do desenvolvimento sustenta que políticas inclusivas geram um ciclo virtuoso: ao permitir ampla participação social e econômica (especialmente de grupos antes excluídos), a sociedade enriquece – não apenas financeiramente, mas em capital humano e coesão social – o que por sua vez retroalimenta novas melhorias. Nas palavras de um relatório do Portulans Institute, quando ignoramos os desafios dos mais vulneráveis, esses desafios tornam-se um freio ao crescimento; mas ao derrubar barreiras e construir caminhos acessíveis para o sucesso, todos saem ganhando.

B. Desenvolvimento como Condicionante para a Acessibilidade

A corrente oposta argumenta que a relação é principalmente inversa: primeiro é preciso alcançar certo nível de desenvolvimento para então viabilizar a acessibilidade em larga escala. Nesse ponto de vista, acessibilidade plena é resultado de sociedades prósperas que podem se dar ao luxo – ou têm a capacidade institucional – de investir recursos significativos em adaptações, tecnologias assistivas e infraestrutura especializada. Os principais argumentos incluem:

- Crescimento econômico viabiliza investimentos públicos e privados em acessibilidade: Implementar ônibus adaptados, reformar calçadas, instalar elevadores em estações de metrô antigas, desenvolver softwares de inclusão – todas essas ações demandam recursos financeiros e capacidade técnica. Países ou cidades em desenvolvimento frequentemente lutam para fornecer até os serviços básicos; assim, prioridades como acessibilidade acabam postergadas até que haja folga orçamentária. Historicamente, vê-se que nações primeiro enriquecem e urbanizam, depois voltam a atenção para tornar esse desenvolvimento mais inclusivo. Por exemplo, os países escandinavos, hoje referências em acessibilidade urbana e digital, só empreenderam esforços massivos nessa área a partir dos anos 1970–80, quando já desfrutavam de alto PIB per capita e amplo bem-estar social. De modo geral, regiões desenvolvidas tendem a ter melhores indicadores de acessibilidade, seja em transporte, prédios ou conectividade digital, justamente porque dispõem de mais recursos para esses fins. Um indicador simples: em 2022, mais de 90% da população dos países de alta renda utilizava a internet, enquanto nas nações de baixa renda apenas cerca de 25% tinha acesso (Digital Transformation Overview: Development news, research, data | World Bank). Essa enorme disparidade digital – ilustrada no gráfico abaixo – evidencia como desenvolvimento econômico (renda nacional) está ligado à infraestrutura e inclusão digital.

Essa diferença sugere que somente após atingirem um patamar avançado (neste caso, alta renda) os países conseguem conectar quase toda sua população. A falta de investimento em redes de telecomunicação e em alfabetização digital em países pobres mantém grande parte de seus habitantes excluídos da internet, o que por sua vez os limita economicamente – um ciclo difícil de romper sem crescimento inicial.

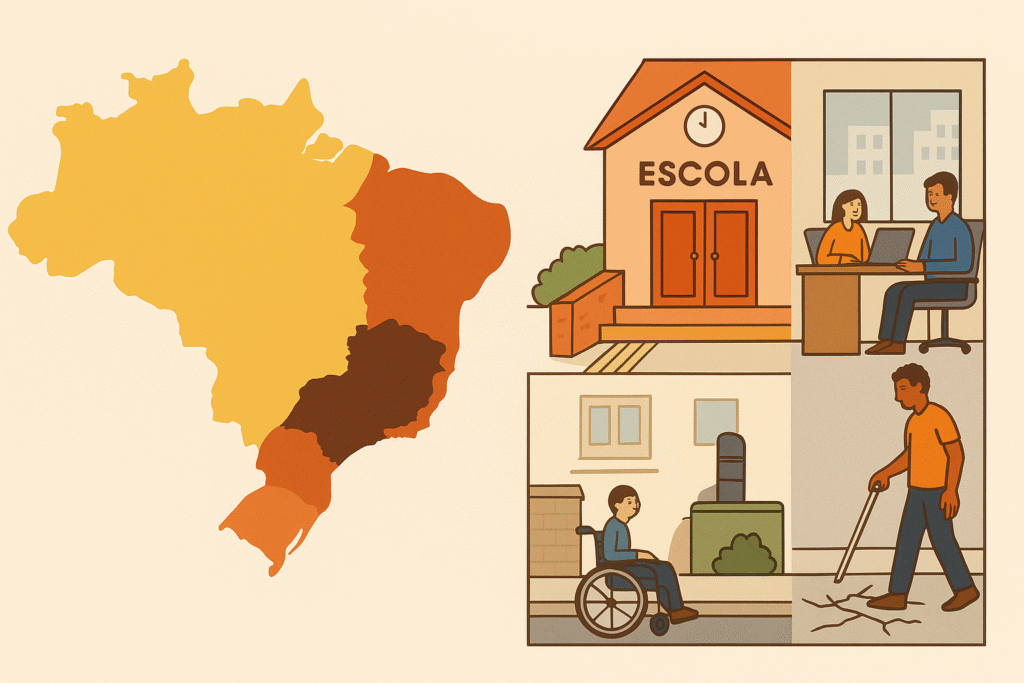

- Regiões e grupos mais desenvolvidos internamente lideram melhorias de acessibilidade: Dentro de um mesmo país, costuma-se observar que localidades com maior desenvolvimento humano e econômico apresentam melhor acessibilidade. No Brasil, por exemplo, unidades da federação com maior IDH e renda per capita geralmente contam com infraestrutura mais adaptada: cidades do Sul e Sudeste (mais ricas) tendem a ter calçadas padronizadas, semáforos sonoros, maior acesso à internet e programas de inclusão, comparadas a muitas cidades do Norte/Nordeste (mais pobres). O próprio IBGE revelou diferenças regionais: a região Nordeste – a menos desenvolvida economicamente – tem a maior prevalência de pessoas com deficiência (10,3% da população) e também as menores taxas de participação dessas pessoas no mercado de trabalho (26,8%), enquanto o Centro-Oeste (economicamente mais dinâmico) apresenta a maior inclusão de pessoas com deficiência na força de trabalho (35,7%). Esse contraste indica que onde há menos desenvolvimento, a acessibilidade enfrenta mais desafios, reforçando a ideia de que desenvolvimento é pré-requisito para inclusão (já que o Nordeste, com menos recursos, investe e inclui menos). Além disso, populações com melhor condição socioeconômica individual conseguem suprir lacunas de acessibilidade de forma privada: famílias ricas podem adaptar suas casas, comprar equipamentos assistivos importados, custear transporte particular adaptado, etc., enquanto famílias de baixa renda dependem exclusivamente das políticas públicas (que nos locais pobres são escassas). Assim, o avanço econômico e social geral acaba sendo condição para que surja demanda e pressão por acessibilidade, bem como meios de supri-la.

- Marcos legais de acessibilidade surgem em contextos de maior desenvolvimento institucional: Outro ponto é que leis e normas de acessibilidade costumam ser elaboradas e implementadas quando a sociedade atinge certo grau de organização política e consciência cidadã, algo geralmente associado a um nível de desenvolvimento. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CRPD), que promove inclusão ampla, foi ratificada principalmente por países já com democracias e economias estáveis (Disability Inclusion Overview). No Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) – marco legal abrangente sobre direitos das pessoas com deficiência – entrou em vigor apenas em 2016, década em que o país já era considerado de renda média-alta e havia passado por melhoria em indicadores sociais. Até então, mesmo havendo algumas normas (como o Decreto 5.296/2004 sobre acessibilidade arquitetônica), a aplicação era limitada. Isso ilustra que as melhorias na acessibilidade muitas vezes “seguem” conquistas de desenvolvimento: primeiro expande-se o acesso à educação, aumentam-se as classes médias, fortalece-se a participação social; então grupos organizados demandam direitos, e o Estado possui recursos e estabilidade para legislar e fiscalizar o cumprimento de normas de inclusão. Em países muito pobres ou em conflito, infelizmente a pauta da acessibilidade raramente ganha tração política.

- Evidências de correlação entre nível de desenvolvimento e investimentos em acessibilidade: Diversos dados apontam correlações como: países com maior PIB per capita possuem porcentagens maiores de edifícios públicos acessíveis, sistemas de transporte com baixa idade média da frota (ônibus/trens mais novos e geralmente acessíveis), e maior penetração de tecnologias assistivas. Segundo relatório do ITU/Banco Mundial, as pessoas em países de alta renda têm não só mais acesso à internet, mas também acesso de melhor qualidade (velocidades altas, banda larga), enquanto nos países de baixa renda, mesmo os poucos conectados enfrentam baixa qualidade de conexão (Agência BNDES de Notícias – Expansão da infraestrutura de banda larga no Brasil). Isso demonstra que o desenvolvimento tecnológico e econômico proporciona a base material para a inclusão digital. Da mesma forma, indicadores de saúde mostram que países desenvolvidos conseguem investir em prevenção e reabilitação, reduzindo ou postergando deficiências; já em países menos desenvolvidos, prevalecem deficiências não atendidas (por exemplo, falta de vacinação ou de cuidados pré-natais gera mais casos de deficiência infantil). Assim, num estágio inicial de desenvolvimento, a sociedade lida com altas demandas básicas (reduzir mortalidade, fome, analfabetismo) e somente ao progredir consegue alocar recursos para eliminar barreiras arquitetônicas, implantar tecnologias de ponta em acessibilidade, etc.

- Críticas à visão simplista “ricos têm acessibilidade, pobres não”: Embora a correlação exista, é importante notar que desenvolvimento por si só não garante acessibilidade automática. É possível haver crescimento econômico sem inclusão – um desenvolvimento desigual. Alguns países petrolíferos muito ricos, por exemplo, enriqueceram rápido mas sem estruturas inclusivas equivalentes (muitas vezes por falta de prioridade política). Estudos acadêmicos sugerem que participação na renda não é fator único determinante da acessibilidade, ou seja, apenas aumentar a renda de uma região não assegura que ela melhore em acessibilidade se não houver políticas intencionais. Essa nuance será debatida adiante (Perspectivas Complementares). Contudo, de modo geral, esta corrente enfatiza que um certo patamar de desenvolvimento econômico-social é pré-condição prática para implementar acessibilidade em larga escala – nos estágios iniciais, sociedades enfrentariam dificuldades de priorizar e custear tais iniciativas.

Resumindo esta visão: o desenvolvimento cria as condições para a acessibilidade, seja fornecendo recursos financeiros, seja gerando conhecimento técnico ou pressão social para inclusão. Assim, esforços de políticas públicas deveriam primeiro focar em promover crescimento e desenvolvimento humano básico; a acessibilidade viria como consequência natural ou etapa seguinte desse progresso. Um adágio ilustrativo seria: “Primeiro construir o bolo (desenvolvimento), depois repartir com todos de forma igual (acessibilidade)” – enfatizando a sequência causal onde o bolo precisa existir (haver riqueza e estrutura) antes de poder ser repartido de forma inclusiva.

4. Perspectivas Complementares e Debate Crítico

Como costuma acontecer em temas complexos, as duas correntes acima não são mutuamente excludentes – na verdade, acessibilidade e desenvolvimento formam uma relação dinâmica de retroalimentação. Diversos especialistas argumentam que uma visão integrada é necessária, reconhecendo que acessibilidade e desenvolvimento se influenciam mutuamente em um ciclo. Alguns pontos de debate e síntese:

- Retroalimentação positiva (círculo virtuoso): Acessibilidade e desenvolvimento podem avançar juntos em espiral ascendente. Por exemplo, uma cidade que investe em transporte público acessível permite que mais pessoas estudem e trabalhem (inclusive aquelas antes excluídas), o que aumenta a produtividade e o PIB local; esse crescimento econômico gera mais arrecadação de impostos, que por sua vez permite novos investimentos em infraestrutura acessível, fechando um ciclo virtuoso. Desenvolvimento inclusivo gera mais desenvolvimento. Relatórios do Banco Mundial sobre América Latina observam exatamente isso: somente o crescimento econômico puro não basta reduzir desigualdades existentes – é preciso incluir ativamente grupos marginalizados para que o desenvolvimento seja sustentável. Quando isso ocorre (por exemplo, quando pessoas com deficiência conseguem se qualificar e entrar no mercado), eles contribuem para a reconstrução e crescimento dos países, tornando o desenvolvimento mais robusto. Em suma, tornar o desenvolvimento acessível a todos multiplica seus benefícios gerais.

- Risco de retroalimentação negativa (círculo vicioso): Por outro lado, a falta de acessibilidade pode aprisionar sociedades em baixo desenvolvimento, e baixo desenvolvimento dificulta melhorar a acessibilidade – um ciclo vicioso. Populações desassistidas (ex.: pessoas com deficiência sem educação ou trabalho) permanecem em situação de pobreza, representando um peso social em vez de força produtiva, e pobreza gera mais deficiência (por falta de cuidados de saúde, trabalhos inseguros, etc.) (Disability Inclusion Overview). Esse fenômeno – deficiência e pobreza se alimentando mutuamente – é documentado globalmente e no Brasil. Se um país não quebra esse ciclo com políticas deliberadas, pode ficar travado: sem inclusão não há desenvolvimento pleno, e sem recursos do desenvolvimento não há como promover inclusão. A crítica aqui é que esperar “ficar rico para incluir” pode ser um erro estratégico, pois a exclusão continuada freia o próprio crescimento que se busca. Muitos países de renda média ou baixa que adotaram políticas inclusivas colhem frutos (por exemplo, a inclusão educacional de minorias nos EUA no pós-guerra contribuiu para boom econômico nas décadas seguintes). Logo, do ponto de vista crítico, é necessário investimento em acessibilidade mesmo em contextos de recursos escassos, para quebrar o círculo vicioso – caso contrário, o desenvolvimento ficará incompleto e frágil.

- Exemplos de dissociação parcial entre riqueza e acessibilidade: Países ou cidades com nível de renda similar podem apresentar graus de acessibilidade muito distintos, sugerindo que fatores culturais, políticos e institucionais pesam bastante. Por exemplo, Tóquio e Nova York são megacidades desenvolvidas; ambas têm metrôs centenários. Tóquio investiu fortemente em modernização e hoje possui vasta acessibilidade em transporte (elevadores, pisos táteis, sinalização universal), enquanto Nova York ainda luta para adaptar muitas de suas estações de metrô antigas. Isso mostra que prioridade dada ao tema e continuidade administrativa são cruciais – desenvolvimento econômico é condição necessária, mas não suficiente. No Brasil, podemos comparar cidades: Curitiba (PR) e Manaus (AM) têm PIB per capita não tão distantes, mas Curitiba é referência em urbanismo inclusivo (rede integrada de ônibus acessíveis, calçadas padronizadas) enquanto Manaus enfrenta desafios básicos de infraestrutura. Assim, políticas públicas intencionais e planejamento urbano definem se o desenvolvimento se converterá ou não em acessibilidade para todos. Sem vontade política, o crescimento pode se dar de forma excludente (beneficiando apenas quem já não tinha limitações). Essa é uma crítica frequente: desenvolvimento “cegue” pode aprofundar desigualdades se não houver um enfoque em inclusão.

- Interseções com sustentabilidade e equidade: Desenvolver com acessibilidade está alinhado com os princípios de desenvolvimento sustentável e justiça social. No debate atual, argumenta-se que não há verdadeiro desenvolvimento se parcelas da sociedade permanecem excluídas. Indicadores de desenvolvimento moderno – como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ou os próprios ODS – incorporam medidas de inclusão. Por exemplo, o ODS 11 (Cidades Sustentáveis) traz metas explícitas de acesso de todos a transporte seguro, acessível e sustentável. Isso reflete o consenso global emergente de que acessibilidade não é um luxo, mas parte integrante do desenvolvimento de qualidade. Modelos de “cidade inteligente” hoje incluem acessibilidade digital e arquitetônica como critérios essenciais. Portanto, a dicotomia entre acessibilidade e desenvolvimento tende a se dissolver num conceito de desenvolvimento inclusivo, que abrange ambos simultaneamente.

- Limitações de dados e necessidade de métricas melhores: Uma dificuldade destacada no debate é a falta de dados consistentes sobre acessibilidade, especialmente em países em desenvolvimento. Muitas vezes a falta de indicadores faz com que os desafios passem despercebidos ou subestimados. Sem dados, fica difícil provar a relação causal e defender orçamento para iniciativas acessíveis. Felizmente, isso vem mudando: o IBGE, por exemplo, incluiu módulo específico sobre pessoas com deficiência na PNAD Contínua 2022, revelando disparidades importantes no Brasil (detalhadas adiante no Capítulo No Brasil). Internacionalmente, organismos como a ONU e o Banco Mundial têm enfatizado dados desagregados por deficiência e criado índices de acessibilidade. Essa melhoria na base de evidências vai permitir análises mais robustas no futuro sobre quanto a acessibilidade impulsiona o desenvolvimento e vice-versa, e quais estratégias funcionam melhor.

Em síntese, o debate crítico aponta que acessibilidade e desenvolvimento devem ser perseguidos de forma conjunta e coordenada. Em vez de enxergar uma hierarquia (um vem antes do outro), a visão contemporânea sugere integração: políticas de desenvolvimento precisam incorporar a dimensão da acessibilidade desde o planejamento (mainstreaming), enquanto políticas de acessibilidade devem ser defendidas mesmo em cenários de poucos recursos pelo seu efeito potencial transformador. Adotar essa abordagem integrada minimiza o risco de deixar grupos para trás – atendendo ao mantra dos ODS de “não deixar ninguém para trás” – e maximiza o potencial de crescimento inclusivo.

5. Metodologia e Uso de Dados

Este estudo adota uma abordagem mista, qualitativa e quantitativa, para investigar a questão proposta. Foram seguidos os seguintes passos metodológicos e fontes de dados:

- Levantamento bibliográfico e documental: Realizou-se pesquisa em relatórios de organizações internacionais (ONU, Banco Mundial, Organização Mundial da Saúde) e literatura acadêmica sobre acessibilidade e desenvolvimento. Essa revisão permitiu identificar teorias (como as correntes apresentadas), bem como dados estatísticos globais. Por exemplo, utilizamos relatórios da ONU sobre deficiência e desenvolvimento (2018) (Primeiro relatório da ONU sobre deficiências e desenvolvimento aponta lacunas na inclusão | As Nações Unidas no Brasil), documentos do Banco Mundial focados em inclusão na América Latina (Inclusion of Persons with Disabilities is Crucial for the Sustainable Development of Latin America and the Caribbean) (Inclusion of Persons with Disabilities is Crucial for the Sustainable Development of Latin America and the Caribbean), e estudos do IPEA/IBGE no contexto brasileiro (IPEA: A acessibilidade urbana é fator de desenvolvimento social e econômico – Envolverde) (Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda | Agência de Notícias). A triangulação de fontes garante robustez aos argumentos e evita vieses de uma única instituição.

- Dados quantitativos comparativos: Foram compilados indicadores-chave que capturam aspectos de acessibilidade e de desenvolvimento, para verificar correlações e tendências. Dentre eles:

- Taxas de acesso à internet vs. renda per capita dos países (fonte: Banco Mundial/ITU) – já destacada com o gráfico da seção anterior, ilustrando a disparidade entre países de alta e baixa renda (Digital Transformation Overview: Development news, research, data | World Bank).

- Estatísticas de participação econômica de pessoas com deficiência vs. sem deficiência (fonte: IBGE e Banco Mundial) – por exemplo, porcentagem de pessoas com deficiência empregadas, níveis de escolaridade, rendimento médio, comparando com a população geral, a fim de mensurar a lacuna de inclusão. Esses números mostram quão aproveitado ou desperdiçado está o potencial desse grupo em diferentes sociedades.

- Investimentos em infraestrutura urbana acessível vs. PIB ou IDH – obtidos de estudos de caso, como orçamentos municipais destinados a calçadas e transporte universal em cidades com IDH distinto.

- Indicadores de desenvolvimento (IDH, PIB per capita, taxa de urbanização) vs. indicadores de acessibilidade (percentual de edifícios públicos acessíveis, existência de legislação específica, etc.) em diferentes países, para identificar padrões gerais.

- Limites metodológicos: Vale notar que estabelecer causalidade direta é desafiador. Embora usemos termos como “impulsiona” ou “condiciona”, os dados aqui são majoritariamente correlacionais. Há sempre múltiplos fatores intervenientes (políticos, culturais) impossíveis de isolar por completo. Não se trata, portanto, de provar matematicamente uma relação causal única, mas de interpretar um conjunto amplo de evidências para inferir prováveis direções de influência. Outra limitação foi a disponibilidade irregular de dados de acessibilidade – muitas vezes tivemos de nos basear em proxies (como participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho como indicativo de inclusão, ou acesso à internet como indicativo de inclusão digital). Essas limitações são reconhecidas e fortalecem a recomendação de aprimorar a coleta de dados sobre acessibilidade no futuro.

Em suma, a metodologia alicerça-se em dados de fontes confiáveis e na triangulação analítica. A seguir, passamos aos resultados concretos dessa análise, apresentando uma síntese final e perspectivas futuras, além de um capítulo dedicado ao cenário brasileiro – que aplica essa discussão global à nossa realidade local, com números do IBGE e iniciativas nacionais.

6. Conclusão e Perspectivas Futuras

Após examinar os argumentos e evidências, fica claro que acessibilidade e desenvolvimento mantêm uma relação simbiótica – um influencia o outro em múltiplos aspectos. Não há resposta simples do tipo “um traz o outro” de forma unilateral; ao contrário, o progresso societal pleno exige avanços concomitantes em inclusão e em crescimento socioeconômico. Podemos sintetizar os principais insights obtidos:

- Acessibilidade impulsiona desenvolvimento, e vice-versa: Investir em acessibilidade é investir em pessoas – liberando potencial humano atualmente subutilizado, o que estimula inovação, amplia mercados e fortalece a economia (The high cost of exclusion and what we need to do about it – Portulans Institute). Ao mesmo tempo, sem uma base de desenvolvimento (recursos, instituições), tais investimentos dificilmente ocorrem em escala. Portanto, políticas públicas eficazes devem integrar acessibilidade às estratégias de desenvolvimento desde o início, evitando a armadilha de esperar riqueza para só então incluir. O desenvolvimento que ignorar a acessibilidade será desigual e incompleto, desperdiçando até 7% do PIB conforme estimativas (The high cost of exclusion and what we need to do about it – Portulans Institute), enquanto o desenvolvimento comprometido com inclusão tende a ser mais sustentável e robusto.

- Ciclo virtuoso a ser fomentado: Os exemplos positivos demonstram uma equação ganha-ganha: cidades e países que promoveram inclusão colheram benefícios econômicos e sociais substanciais. Seja a economia digital (onde inclusão de mais usuários gera mais inovação), seja a mobilidade urbana (onde transporte acessível reduz congestionamentos e aumenta eficiência geral), ou a educação (onde escolas inclusivas elevam o nível médio de capital humano), há forte evidência de retorno positivo. Essa constatação deve orientar formuladores de políticas a enxergar gastos em acessibilidade não como custos, mas como investimentos estratégicos de desenvolvimento. Cada rampa construída, cada sistema assistivo implantado, cada política de cotas cumprida, pode significar menos pessoas dependentes de assistência e mais pessoas produtivas e participativas.

- Importância de políticas públicas integradas: Estratégias isoladas não bastam – é preciso abordagens intersetoriais. Por exemplo, de nada adianta formar profissionalmente uma pessoa com deficiência se o transporte público ou o prédio de escritórios não for acessível para que ela trabalhe; da mesma forma, equipar ônibus com elevadores é ótimo, mas se as calçadas até o ponto forem ruins, muitos usuários continuarão excluídos. Assim, governos devem criar planos abrangentes: urbanismo inclusivo + educação inclusiva + trabalho inclusivo + tecnologia inclusiva, tudo caminhando junto. Modelos como o desenho universal fornecem diretrizes para integrar esses aspectos na raiz dos projetos. Ademais, envolver as comunidades e os próprios beneficiários no planejamento costuma levar a soluções mais eficazes e criativas, aumentando a adesão e otimização de recursos.

- Perspectivas futuras e recomendações:

– Dados e monitoramento: É crucial aprimorar a coleta de dados sobre acessibilidade. Pesquisas nacionais (como a PNS ou PNAD do IBGE) devem continuar medindo regularmente a situação das pessoas com deficiência, mobilidade, acesso digital, etc., permitindo acompanhar progressos ou retrocessos. Indicadores específicos de acessibilidade deveriam compor índices de desenvolvimento. Isso ajudará a calibrar políticas e alocar recursos onde a relação custo-benefício inclusivo for maior.

– Tecnologia e inovação: O futuro traz oportunidades de saltos em acessibilidade via tecnologia – por exemplo, veículos autônomos podem oferecer mobilidade a cegos e pessoas que não dirigem; impressoras 3D podem baratear próteses; inteligência artificial pode melhorar leitores de voz e traduções em tempo real em Libras. É fundamental que países em desenvolvimento também acessem e adotem essas inovações, encurtando caminhos que demorariam décadas pelo método tradicional. Parcerias internacionais e o setor privado terão papel central aqui.

– Sensibilização e cultura: Além de obras físicas e tecnologias, há um aspecto cultural. Sociedades verdadeiramente inclusivas valorizam a diversidade e eliminam preconceitos, o que por sua vez facilita implementar medidas de acessibilidade (pois há apoio público). Campanhas de conscientização e educação sobre direitos das pessoas com deficiência, envelhecimento populacional e empatia geram capital social a favor da inclusão, tornando-a parte do “DNA” do desenvolvimento.

– Financiamento inteligente: Países e municípios devem aproveitar mecanismos de financiamento inovadores para acessibilidade – por exemplo, fundos internacionais (como o programa Accessible Cities da ONU), parcerias público-privadas para adaptar patrimônio histórico, incentivos fiscais para empresas que investem em acessibilidade (como isenções para compra de equipamentos assistivos nacionais), entre outros. O custo inicial muitas vezes intimida, mas modelos de financiamento adequados diluem impactos e garantem sustentabilidade das iniciativas.

Em conclusão, podemos afirmar que a pergunta proposta – “acessibilidade traz desenvolvimento ou desenvolvimento traz acessibilidade?” – tem resposta em duas vias: um desenvolvimento de qualidade deve trazer acessibilidade, e mais acessibilidade certamente trará mais desenvolvimento de qualidade. O desafio para governos e sociedade é quebrar ciclos viciosos de exclusão e transformar-los em ciclos virtuosos de inclusão e prosperidade compartilhada. Os dados e argumentos apresentados enfatizam a necessidade de tratarmos acessibilidade não como tópico à parte, mas como componente central dos planos de desenvolvimento daqui em diante. Somente assim atingiremos um patamar civilizatório em que crescimento econômico, equidade social e respeito às diferenças caminhem juntos, enriquecendo-se mutuamente.

7. No Brasil

Voltemos o olhar para a realidade brasileira, explorando como acessibilidade e desenvolvimento se relacionam, com base em dados do IBGE e outras fontes nacionais, e comparando com o contexto global. O Brasil oferece um panorama interessante: é a maior economia da América Latina, com nível de renda média-alta, porém marcado por desigualdades regionais e sociais significativas – inclusive no tocante à inclusão de pessoas com deficiência e à acessibilidade urbana/digital.

Dados gerais do IBGE sobre pessoas com deficiência no Brasil: De acordo com a PNAD Contínua 2022, o Brasil tinha cerca de 18,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência (8,9% da população com 2 anos ou mais). Essa porcentagem é menor que a média mundial (~15%), mas as definições variam; de todo modo, trata-se de um contingente populacional expressivo (quase 1 em cada 10 brasileiros). A distribuição por tipo de dificuldade funcional é variada – as mais frequentes referem-se a dificuldade de locomoção (3,4% da população), dificuldade de enxergar mesmo com óculos (3,1%) e de aprender ou concentrar-se (2,6%). A prevalência de deficiência aumenta muito com a idade: 47,2% das pessoas com deficiência têm 60 anos ou mais, refletindo o envelhecimento populacional e indicando que a acessibilidade será cada vez mais crítica nas próximas décadas (pois a população idosa está crescendo). Também há variação regional: o Nordeste registra a maior proporção de pessoas com deficiência (10,3%) e o Sudeste a menor (8,2%), possivelmente por questões socioeconômicas (maiores índices de pobreza e condições de saúde precárias no Nordeste levam a mais deficiências adquiridas ao longo da vida).

Desigualdades de desenvolvimento se traduzem em desigualdades de inclusão: Os dados do IBGE escancaram disparidades marcantes entre pessoas com e sem deficiência em praticamente todos os indicadores socioeconômicos. Isso reforça a tese de que falta de acessibilidade/inclusão está ligada a menor desenvolvimento humano desse grupo. Vejamos alguns pontos-chave da pesquisa de 2022:

- Educação: A escolaridade das pessoas com deficiência é bem inferior à do restante da população. A taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência de 15 anos ou mais é 19,5%, enquanto entre pessoas sem deficiência é apenas 4,1%. Ou seja, quase 1 em cada 5 brasileiros com deficiência é analfabeto – um índice equivalente ao do Brasil dos anos 1980, mostrando como esse segmento ficou para trás educacionalmente. Além disso, apenas 25,6% das pessoas com deficiência concluíram pelo menos o Ensino Médio, comparado a 57,3% das pessoas sem deficiência. Em nível superior, a disparidade também é grande: apenas 7,0% das pessoas com deficiência têm diploma universitário, frente a 20,9% das sem deficiência. Esses números indicam barreiras significativas no acesso à educação – seja por falta de escolas acessíveis, escassez de apoio (como intérpretes de Libras, material adaptado), ou evasão causada por capacitismo e dificuldades de locomoção. Ainda que leis como a LBI garantam recursos de acessibilidade na educação, na prática muitos alunos com deficiência ficam fora da escola ou aprendem menos do que poderiam. Essa baixa qualificação educacional limita as oportunidades de emprego e renda dessas pessoas, fechando um ciclo de menor desenvolvimento individual.

- Mercado de trabalho: As diferenças se acentuam na vida adulta. No 3º tri de 2022, a taxa de participação na força de trabalho (pessoas trabalhando ou buscando emprego) das pessoas sem deficiência era 66,4%, ao passo que entre pessoas com deficiência era apenas 29,2%. Ou seja, menos de um terço das pessoas com deficiência em idade ativa estavam inseridas no mercado, contra dois terços das demais – uma lacuna enorme. Mesmo entre aqueles com nível superior, a participação foi de 54,7% (pessoas com deficiência) vs. 84,2% (sem deficiência), mostrando que nem a alta escolaridade elimina a diferença, possivelmente por discriminação ou ambientes de trabalho pouco acessíveis. A taxa de ocupação (percentual efetivamente empregado) foi de 26,6% para pessoas com deficiência vs. 60,7% para pessoas sem deficiência – em outras palavras, de cada quatro pessoas com deficiência em idade de trabalhar, apenas uma estava de fato trabalhando. Entre a população ocupada total do Brasil, apenas 4,7% eram pessoas com deficiência, enquanto estas representam ~8,9% da população – indicando sub-representação clara no emprego. Além disso, a maioria das pessoas com deficiência que trabalham estão em posições mais vulneráveis: 55,0% dos ocupados com deficiência estão na informalidade, vs. 38,7% dos ocupados sem deficiência. Há também concentração maior em trabalho por conta própria (36,5% pessoas com deficiência vs. 29,0% pessoas sem deficiência, no caso dos homens), possivelmente porque empreender por conta própria às vezes dribla portas fechadas no emprego formal. Esses dados evidenciam que a falta de acessibilidade no mundo do trabalho e a menor formação educacional resultam em exclusão econômica, com pessoas com deficiência tendo muito menos acesso a empregos formais e ficando mais em ocupações precárias. Consequentemente, seu padrão de renda é inferior.

- Renda: O rendimento médio mensal de uma pessoa com deficiência ocupada é cerca de 30% menor que a média nacional. Em valores de 2022, pessoas com deficiência ganhavam em média R$1.860 por mês, contra R$2.690 das pessoas sem deficiência. Essa disparidade reflete, além dos menores níveis educacionais, eventuais discriminações salariais e o fato de estarem em trabalhos informais/menos remunerados. A desigualdade de gênero se soma: mulheres com deficiência ganhavam em média R$1.553, bem abaixo dos homens sem deficiência (R$2.941). Com menor renda e participação laboral, é mais provável que pessoas com deficiência dependam de benefícios sociais ou da família, o que pode limitar seu desenvolvimento e inclusão social plenos.

- Indicadores de qualidade de vida: As condições de vida também diferem. Embora o IBGE 2022 não trate diretamente de todos, pesquisas anteriores mostraram, por exemplo, menores taxas de acesso à saúde e maior incidência de pobreza entre famílias com pessoas com deficiência. Um dado citado pelo Banco Mundial para a América Latina é que um em cada cinco domicílios em extrema pobreza tem um membro com deficiência, ilustrando a ligação entre deficiência e vulnerabilidade socioeconômica. No Brasil, o BPC (Benefício de Prestação Continuada) atende milhões de pessoas com deficiência em situação de pobreza extrema, o que confirma essa correlação.

Esses números delineiam claramente que, no Brasil, pessoas com deficiência têm sido deixadas para trás no processo de desenvolvimento – menores escolaridade, emprego e renda indicam menor desenvolvimento humano desse grupo, o que também representa um freio ao desenvolvimento nacional (menos gente produzindo riqueza, mais demanda por assistência). Há, portanto, amplo espaço e necessidade para ações que quebrem esse ciclo.

Políticas e iniciativas brasileiras: O Brasil possui um arcabouço legal relativamente avançado em prol da acessibilidade. Além da LBI (Lei nº 13.146/2015), que garante direitos em educação, transporte, trabalho, comunicação e impõe padrões de acessibilidade, há leis anteriores como a Lei de Cotas (Lei nº 8.213/1991) que exige que médias e grandes empresas reservem de 2% a 5% das vagas a pessoas com deficiência. Também existem normas técnicas brasileiras (ABNT NBR 9050) detalhando requisitos de acessibilidade arquitetônica. Muitas cidades têm Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência que participam de políticas locais. Programas como o “Viver sem Limite” (lançado em 2011) buscaram articular ações em diversas áreas, e houve expansão de centros de reabilitação (Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no SUS).

Entretanto, o desafio no Brasil é a implementação efetiva e homogênea dessas políticas num país continental e desigual. Alguns avanços são notáveis: por exemplo, praticamente 100% da frota de ônibus urbanos em capitais como São Paulo e Curitiba já tem elevadores ou piso baixo; novas edificações seguem mais as normas de acessibilidade; a presença de intérpretes de Libras na TV e em eventos tornou-se comum; nas escolas, passou-se a incluir crianças com deficiência em classes regulares (o número de alunos com deficiência em escolas comuns cresceu muito na última década). Contudo, persistem problemas estruturais: calçadas esburacadas, falta de sinalização tátil e sonora em muitas cidades, transporte público insuficiente em zonas rurais, prédios antigos governamentais sem adaptação, baixa oferta de livros acessíveis, etc. Além disso, o cumprimento da Lei de Cotas no mercado de trabalho nem sempre é completo – muitas empresas alegam dificuldade de encontrar candidatos qualificados, o que remete novamente ao déficit educacional.

Comparando globalmente, o Brasil está a meio caminho: não atingiu o nível de acessibilidade dos países desenvolvidos, mas tem políticas e consciência social superiores a muitos países de renda equivalente. Por exemplo, em acessibilidade digital, o Brasil já sediou conferências internacionais e várias empresas adotam diretrizes WCAG em sites; porém, na prática, 61% dos domicílios conectados à internet ainda é baixo (2017) e há um abismo entre classes sociais no acesso (Agência BNDES). No urbanismo, cidades brasileiras figuram medianamente em rankings de acessibilidade – muito atrás de cidades europeias, mas melhor que metrópoles de países mais pobres.

Exemplos ilustrativos nacionais:

- Urbanismo: Curitiba, referência já citada, colhe resultados econômicos de décadas de planejamento inclusivo de transporte. Já outras cidades que cresceram desordenadamente hoje sofrem com congestionamentos e falta de mobilidade para todos, o que afeta sua produtividade.

- Tecnologia assistiva nacional: O Brasil produz algumas tecnologias assistivas (como cadeiras de rodas motorizadas, softwares como o DOSVOX para cegos). Investir nesse setor poderia gerar inovação local e exportações – aqui vemos como desenvolvimento tecnológico pode tanto ajudar acessibilidade quanto ser impulsionado por ela.

- Educação inclusiva: O estado do Ceará, apesar de pobre, tem experimentos exitosos de educação inclusiva com apoio do UNICEF, mostrando que mesmo em contexto de baixo PIB per capita, boas práticas podem melhorar o acesso educacional de alunos com deficiência, refletindo em melhores índices futuros. Isso reforça que vontade política e gestão eficiente podem mitigar a limitação de recursos, quebrando a ideia de que só rico faz inclusão.

Desafios e caminhos para o Brasil: O Brasil precisa conciliar seu esforço de desenvolvimento com a redução de desigualdades em acessibilidade. Algumas direções importantes: ampliar a acessibilidade no transporte e nos espaços públicos de todas as cidades (não apenas capitais); fortalecer a educação inclusiva desde a primeira infância (formando professores, ofertando recursos multifuncionais nas escolas); fomentar a qualificação profissional de pessoas com deficiência para que ocupem postos de trabalho de maior renda (atacando a raiz da não contratação que é, muitas vezes, a falta de formação); usar o poder de compra do Estado para exigir acessibilidade (contratando só empresas acessíveis, por exemplo); e promover campanhas que mudem percepções – muitas pessoas com deficiência relatam que a barreira atitudinal é tão danosa quanto a física.

Em termos de comparação global, o Brasil, sendo a 9ª economia do mundo, tem condições de liderar na América Latina a agenda de desenvolvimento inclusivo. A experiência brasileira, caso consiga implementar plenamente suas leis, pode servir de modelo para países vizinhos de renda média. Por ora, ainda enfrentamos contradições: avanços legais e alguns programas exitosos versus realidade diária de milhões com acesso limitado.

Retomando a pergunta central no contexto brasileiro: a acessibilidade traz desenvolvimento ou o desenvolvimento traz acessibilidade? Aqui também vemos que é uma via de mão dupla. Por exemplo, os dados do IBGE sugerem que onde houve mais desenvolvimento (Sul/Sudeste), houve um pouco mais de inclusão – mas também revelam que a falta de inclusão segurou o desenvolvimento de parte da população (pessoas com deficiência). O Brasil só alcançará desenvolvimento pleno (e metas dos ODS) se conseguir integrar acessibilidade em sua agenda de crescimento. Isso significa, na prática, transformar as excelentes leis em prática concreta, com orçamento e fiscalização, para que toda pessoa – independente de suas limitações – possa estudar, trabalhar, consumir, se locomover e interagir livremente.

O Capítulo No Brasil nos mostra, portanto, tanto os custos da exclusão (milhões fora do mercado, rendimento menor, talentos desperdiçados) quanto os ganhos potenciais da inclusão (se aquelas taxas de educação e emprego das pessoas com deficiência se igualassem às da média, teríamos milhões de trabalhadores e estudantes a mais, aumentando produtividade e renda nacional). Em um país em que se busca crescimento econômico com justiça social, fica patente que acessibilidade não é assunto segmentado, mas sim parte da solução para o desenvolvimento. Integrar definitivamente essas agendas é o desafio e a oportunidade colocada para o Brasil nos anos vindouros.

A experiência brasileira reafirma a necessidade de alavancar a acessibilidade como instrumento de desenvolvimento. A questão posta no título é particularmente relevante para nós: devemos promover simultaneamente inclusão e crescimento. Se “acessibilidade traz desenvolvimento”, devemos vê-la como investimento urgente – e “desenvolvimento traz acessibilidade” nos lembra de não negligenciar a inclusão conforme avançamos economicamente. Para que no futuro próximo possamos dizer que o desenvolvimento brasileiro, além de elevado em números, é de fato desenvolvimento para todos, sem deixar ninguém à margem.

Referências Bibliográficas e Fontes de Dados:

- Banco Mundial, “Inclusion of Persons with Disabilities in Latin America and the Caribbean: A Path to Sustainable Development”, 2021 (Inclusion of Persons with Disabilities is Crucial for the Sustainable Development of Latin America and the Caribbean) (Inclusion of Persons with Disabilities is Crucial for the Sustainable Development of Latin America and the Caribbean) (Inclusion of Persons with Disabilities is Crucial for the Sustainable Development of Latin America and the Caribbean).

- IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2022: Pessoas com Deficiência – Agência de Notícias IBGE, 07/07/2023 (Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda | Agência de Notícias) (Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda | Agência de Notícias) (Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda | Agência de Notícias).

- IPEA, Projeto Acesso a Oportunidades – Nota Técnica IPEA 2020 (IPEA: A acessibilidade urbana é fator de desenvolvimento social e econômico – Envolverde).

- Portulans Institute, “The high cost of exclusion and what we need to do about it”, 2020 (The high cost of exclusion and what we need to do about it – Portulans Institute).

- ONU Brasil, “Primeiro relatório da ONU sobre deficiência e desenvolvimento aponta lacunas na inclusão”, 2018 (Primeiro relatório da ONU sobre deficiências e desenvolvimento aponta lacunas na inclusão | As Nações Unidas no Brasil) (Primeiro relatório da ONU sobre deficiências e desenvolvimento aponta lacunas na inclusão | As Nações Unidas no Brasil).

- World Health Organization & World Bank, World Report on Disability, 2011.

- BNDES, “Expansão da infraestrutura de banda larga no Brasil” – Blog do Desenvolvimento, 2019 (Agência BNDES de Notícias – Expansão da infraestrutura de banda larga no Brasil).

- KIMBO Design Blog, “The Economic Benefits of Accessible Urban Design”, 2024 (The Economic Benefits of Accessible Urban Design) (The Economic Benefits of Accessible Urban Design).

Stanford Social Innovation Review, “The Curb-Cut Effect”, 2017 (The Curb-Cut Effect).